情報が溢れる現代において、ビジネスの場面では大量のデータやアイデアを効率的に整理し、活用するスキルが求められます。

そのための有効なフレームワークの一つが「KJ法」です。

KJ法は、文化人類学者の川喜田二郎氏によって考案され、大量の情報をカードに書き出し、それをグルーピングしながら論理的に整理する手法です。

KJ法は、個人作業だけでなくグループワークにも適しており、ブレインストーミングで出たアイデアを体系的にまとめるのに最適です。

本記事では、KJ法の基本的な仕組み、実践方法、さらにKJ法を活用したビジョン策定の方法について詳しく解説します。

| 【関連するフレームワーク】 ・フレームワークMECEの意味|ビジョン活用で効果的になる ・ロジックツリーとは何か?ビジョンと合わせた活用方法 ・オズボーンのチェックリストとは?創造的なアイデアを生み出す9つの視点 |

KJ法とは?

KJ法は、思考の整理と構造化を目的とした手法です。

個々の意見やアイデアを単なる羅列ではなく、関連性を持たせながら体系的にまとめることができます。

そのため、新しいアイデアを発掘したり、問題解決の糸口を見つけたりするのに役立ちます。

例えば、以下のようなシーンで活用できます。

- 新規事業のアイデアをまとめる

- 商品開発の方向性を整理する

- チームでブレインストーミングした内容を論理的に構造化する

- 大量のデータをカテゴリごとに分類し、分析する

KJ法は「発散思考」と「収束思考」の両方を組み合わせたフレームワークであり、自由にアイデアを出しながらも最終的には整理された形でアウトプットを得ることができます。

KJ法の4つのステップ

KJ法は、以下の4つのステップで進めます。

- カードの作成

- グループ化

- 図解化

- 文章化

以下では、例を用いながらそれぞれの具体的な進め方について解説します。

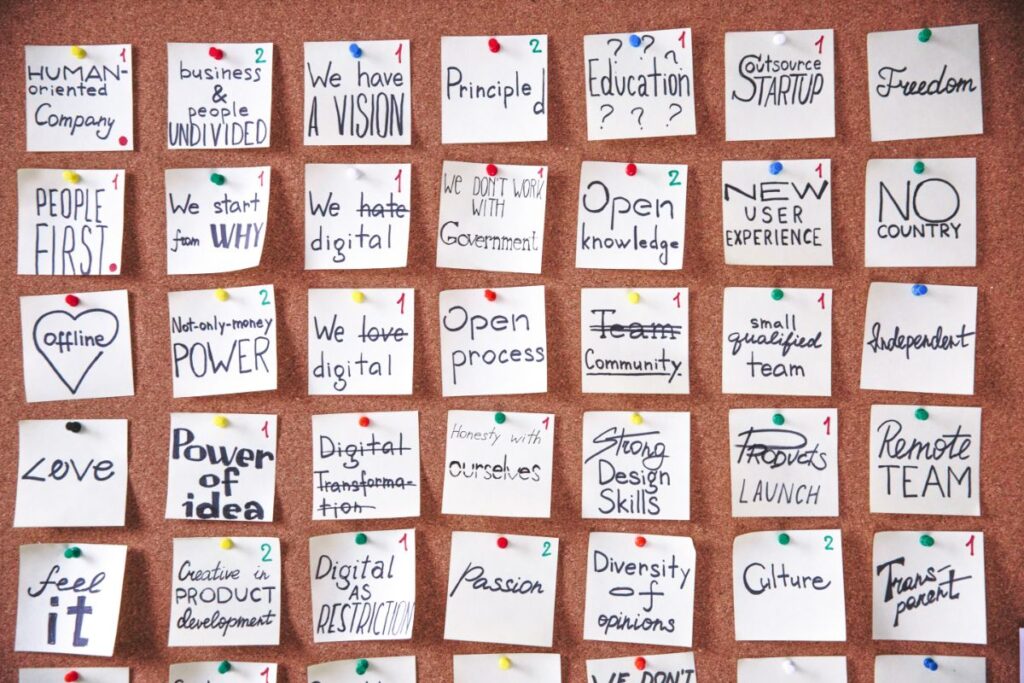

1. カードの作成

最初に、アイデアや情報をカード(付箋)に書き出します。

思いついたことを自由に書くことがポイントで、順序や関連性を考えずにどんどん書き出します。

1つの付箋には1つのアイデアのみを記入することで、後の分類がしやすくなります。

例:

- 「新しいサービスモデル」

- 「顧客ターゲットの変更」

- 「コスト削減策」

この段階では、アイデアを制限せずに幅広い視点で書き出しましょう。

2. グループ化

作成したカードを内容ごとにグルーピングします。

似た内容や関連性のあるカードをまとめ、グループ名を付けます。

ここでは、先入観を持たずに直感的に分類することがポイントです。

例えば、新規事業のアイデアについて考えている場合、以下のようにグループ化できます。

- ターゲット市場:「20代向け」「シニア向け」「海外市場」

- 提供サービス:「サブスクリプション」「ECサイト」「体験型サービス」

- マーケティング戦略:「SNS活用」「インフルエンサー施策」「広告展開」

グループ化を行うことで、アイデア同士の関係性が見えてきます。

3. 図解化

グルーピングしたアイデアの関係性を図解し、全体像を把握します。

カードの配置を工夫しながら、つながりを視覚化することで、論理的な構造を作れます。

例えば、マーケティング戦略のアイデアを整理する場合は、以下のようになります。

- 「SNS活用」と「インフルエンサー施策」をつなぎ、補完関係を示す

- 「広告展開」の下に「動画広告」「バナー広告」などの詳細を配置する

図解化を行うことで、アイデアの優先順位や不足している要素を発見しやすくなります。

4. 文章化

出発点となるカード(付箋)を1枚選び、それに従って文章を構成します。

これにより、アイデアが単なる断片的なものではなく、ストーリーとして整理されます。

例えば、「新しいサブスクリプションサービスを展開する」というアイデアを軸にすると、以下のようになります。

- ターゲットは誰か?

- どのような提供価値があるか?

- どのチャネルを活用するか?

具体的な情報が文章化され、より明確なプランが形成されます。

KJ法を活用したビジョンの策定方法

KJ法は、単にアイデアを整理するだけでなく、企業や組織のビジョン策定にも有効です。

以下のステップで、KJ法を活用したビジョン策定を行うことができます。

1. 現状の課題と理想像をカード化する

まず、現在の企業の課題や理想の未来像をカードに書き出します。

例えば、「現状の課題」として以下のような要素を挙げることができます。

- 「市場競争が激化している」

- 「差別化が難しい」

- 「既存事業の成長が鈍化している」

一方、「理想の未来像」として、

- 「持続可能なビジネスモデルを構築する」

- 「新規市場でシェアNo.1を目指す」

などのビジョンをカード化します。

2. グルーピングして方向性を整理する

書き出した課題と理想像をグルーピングし、ビジョン策定の方向性を明確にします。

例えば、

- 市場競争の激化 → 差別化戦略が必要

- 成長鈍化 → 新規事業の探索が必要

といった形で、関連する要素をまとめます。

3. ビジョンの全体像を図解化

ビジョンを具体的な戦略に落とし込むため、KJ法で整理した情報を図解化します。

例えば、企業の未来像を以下のように整理できます。

- コアビジネスの拡大

- 新規市場の開拓

- 組織のデジタル変革

- サステナビリティへの対応

これにより、企業の目指すべき方向が視覚的に理解しやすくなります。

4. 文章化して明確なビジョンを策定

最後に、整理した内容をもとにビジョンを文章化します。

このときに注意したいのが、抽象的な言葉にならないようにすることです。

抽象的な言葉では、具体的なイメージをもてません。

できるだけ具体的な言葉で、「何をすべきなのか?」「何をしたいのか?」が伝わる言語化をしましょう。

KJ法を活用して企業の方向を明確にする

KJ法は、アイデアを整理し、論理的に構造化するための手法として有効です。

ビジョンを策定する際、多くの従業員、役員の意見をまとめる際にも役に立ちます。

しかし、これらを実行するには手間がかかってしまうため、自社で行えない場合がほとんどです。

その他にも、以下のような悩みをもつ企業があります。

「時間がない」

「人手が足りない」

「うまくアイデアを整理できない」

もし、これらの状況でビジョンの策定が進まない場合は、ぜひ弊社の「ビジョン・ブラッシュアップ」研修をご活用ください。

株式会社comodo

石垣敦章(イシガキ ノブタカ)